Sur le front des masques

Par Maxime Bilodeau

18 mai 2021

La pandémie de COVID‑19 a permis à l’IRSST d’approfondir son expertise en matière d’appareils de protection respiratoire (APR) de type N95 et de masques barrière.

C’est le cas de le dire : les appareils de protection respiratoire et les masques barrière sont sur toutes les lèvres depuis un peu plus d’un an. Ils sont portés en masse pour atténuer les risques de transmission du SRAS‑CoV‑2, le coronavirus responsable de la maladie de la COVID‑19. En fait, il en est question depuis les premiers jours de la pandémie, au printemps 2020, alors qu’une pénurie guettait le Québec.

Les appareils de protection respiratoire N95

La situation était critique. Si les stocks de cet appareil de protection respiratoire (APR) très répandu venaient à manquer, les travailleurs du réseau de la santé ne pourraient plus se protéger contre l’exposition aux particules infectieuses inhalables responsables de la transmission du virus de la COVID‑19. Ali Bahloul, chercheur à l’IRSST, était aux premières loges de cette crise sanitaire sans précédent. « Le 18 mars 2020, en soirée, je recevais un coup de fil de représentants du gouvernement du Québec. On me demandait de tester en priorité des APR de provenance étrangère, dont les fameux KN95, avant de les distribuer aux travailleurs de la santé », raconte celui qui pilote l’unique laboratoire québécois reconnu par de nombreuses publications scientifiques pour réaliser de tels travaux, situé à l’Université Concordia. Il a accepté le mandat sans hésiter. « Nous vivions une situation d’urgence pour laquelle nous étions alors les seuls à disposer de l’expertise », se souvient-il.

Contrairement aux N95, les APR importés de l’étranger ne respectaient pas nécessairement les critères du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). En temps normal, cette agence fédérale américaine certifie les appareils de protection respiratoire en Amérique du Nord, notamment les modèles de type N95. La pandémie a cependant bousculé cette ligne d’action, forçant Ali Bahloul et ses collaborateurs à se substituer temporairement à ce rôle pour mener les essais sur les APR. « Notre mission était de fournir des recommandations en matière d’approvisionnement et de stérilisation, non pas de certifier des APR », précise-t-il.

L’équipe a réalisé différentes mesures de performance, soit des tests de filtration et de respirabilité, de différents échantillons d’APR reçus (N95, FFP2, KN95 ou nouvel APR), en utilisant un montage similaire aux conditions normatives du NIOSH. Elle a ensuite comparé les résultats obtenus à ceux de N95 dûment certifiés, qui servaient de référence. L’effet de diverses modalités de stérilisation, comme le traitement au peroxyde d’hydrogène, a aussi été évalué. Attention : cette approche, bien qu’efficace, n’a pas permis de valider tous les masques. En outre, les performances de ces APR en laboratoire ne reflètent pas celles de leur utilisation réelle, puisqu’un test d’ajustement sur le porteur devrait être fait pour garantir leur étanchéité et leur bon fonctionnement.

Au final, certains des APR testés ne pouvaient tout simplement pas être considérés comme des N95, faute de rendement adéquat. Visiblement, ils étaient périmés, voire défectueux. « Dans un même lot, quelquesuns fonctionnaient, d’autres, non. Le problème, c’est qu’il était impossible de déterminer lesquels étaient des contrefaçons, le marquage sur les APR ne permettant pas de statuer clairement sur leur performance », affirme Ali Bahloul.

Masques barrière

Les masques barrière sont arrivés à l’avant-plan de la lutte au nouveau coronavirus l’été dernier, alors qu’ils sont devenus obligatoires au Québec.

Les masques barrière (médicaux ou non) servent principalement à limiter la propagation des émissions du porteur. En raison de leur non-étanchéité, leur protection individuelle contre les particules inhalables s’avère très faible, peu fiable, et ils ne peuvent se substituer aux APR dans une démarche de SST.

Dans les milieux de travail, cet état de fait s’est traduit par la nécessité de porter un masque de procédure. Généralement plat, plié et doté d’élastiques servant à le retenir derrière les oreilles, ce type de masque se distingue du couvre-visage confectionné avec une matière textile de façon à couvrir le nez et la bouche. Plus efficace que celui-ci pour atténuer les risques de transmission virale en milieu de travail, le masque médical est cependant plus difficile à obtenir.

« Nous avons donc proposé des critères de conception, de sélection, d’utilisation et d’entretien des couvre‑visages, ou des masques barrière de type communautaire. Pour ce faire, il a fallu réaliser des tests sur les matériaux qui composent ces solutions de rechange afin de s’assurer qu’ils respectent certaines caractéristiques », explique Loïc Wingert, professionnel scientifique à l’IRSST. Les APR étaient soumis à deux de ces tests, ceux de filtration et de respirabilité, mais les essais diffèrent beaucoup lorsqu’il s’agit des masques barrière, notamment en ce qui a trait à la taille des particules, à la vitesse et au montage. La filtration sert à déterminer la capacité d’un matériau à retenir des particules, tandis que la respirabilité détermine sa capacité à laisser passer l’air lorsqu’un individu respire.

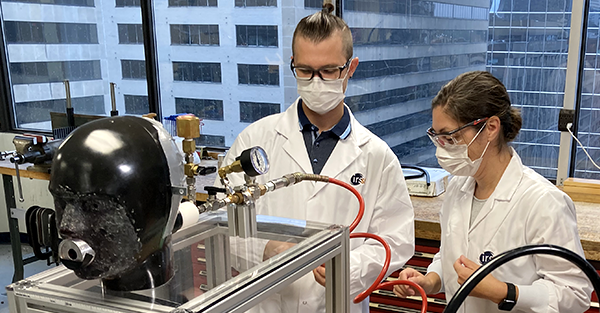

Loïc Wingert et son équipe ont aussi mis au point un troisième test inédit : celui de la pulvérisation. Ils ont conçu un banc d’essai pour l’occasion, soit un mannequin relié à un tuyau d’air comprimé qui disperse du liquide à différentes vitesses, pour évaluer dans quelle mesure les gouttelettes ainsi créées traversent le couvre-visage lorsqu’il est soumis à des pulvérisations consécutives. Le but : que sa surface extérieure demeure sèche le plus longtemps possible. « Lorsque nous respirons, parlons, toussons ou éternuons, nous émettons des particules par la bouche et par le nez. Les couvre‑visages doivent être en mesure de les bloquer le plus possible, étant donné qu’elles ont un rôle certain à jouer dans le contrôle de la propagation de la COVID‑19 », fait valoir l’expert.

L’ensemble de ces tests a permis d’élaborer des recommandations sur ce qui constitue un « bon » couvre‑visage pour utilisation dans un contexte populationnel (hors d’un contexte d’exposition professionnelle). Ainsi, il faut qu’il puisse bloquer le passage d’un liquide à la suite d’au moins 15 pulvérisations consécutives. De plus, il est impératif qu’il filtre un minimum de 60 % des particules de 20 nanomètres (nm) à 2 micromètres (μm) en suspension dans l’air et que sa respirabilité, exprimée en perte de charge (Pa×s/cm), soit la plus faible possible. « Le test de filtration est celui où la majorité des couvre-visages mis à l’essai échouent le plus souvent. Les masques qui ont bien performé avaient en général trois ou quatre couches, dont une insérée dans l’enveloppe du masque », note Loïc Wingert.

Service d’évaluation

Force est de constater que l’IRSST a acquis une expertise de pointe en matière d’APR et de masques barrière à la faveur de la crise sanitaire. Ce savoir-faire se perpétuera cependant bien au-delà de l’éventuelle sortie de la pandémie. De fait, l’Institut propose depuis juin 2020 un service d’évaluation de l’efficacité de ces protections respiratoires. Les entreprises et organisations du Québec qui en achètent, en fabriquent ou en distribuent peuvent évaluer leur efficacité si elles le désirent.

« Notre équipe peut faire évaluer pas mal tous les types de masques. Nous avons notamment testé un APR québécois qui filtre 99 % des particules », souligne Alberto Morales, directeur adjoint aux opérations à la Direction des laboratoires de l’IRSST et responsable de ce service d’évaluation. Lui et son équipe transmettent généralement leurs résultats dix jours après réception des échantillons à évaluer, un délai bien moindre que celui des laboratoires situés aux États-Unis. Le coût ne se compare pas non plus avec celui qu’exigent nos voisins du Sud. « Le service à la clientèle est notre priorité », dit-il.

Les fabricants et les distributeurs de masques non médicaux destinés aux milieux de travail peuvent en outre faire reconnaître la conformité de leurs produits à l’attestation BNQ 1922-900 « Masques destinés aux milieux de travail » en s’adressant à ce service. Ce programme volontaire établit les exigences de qualité et de performance des masques destinés à un usage en milieu de travail et détaille les méthodes d’essai, essentiellement des tests de filtration et de respirabilité (différentiel de pression) visant à s’assurer de leur respect. « C’est un gage de qualité pour les employeurs et les travailleurs qui peuvent reconnaître les masques attestés », indique Alberto Morales.

Dans un avenir prochain, ce service d’évaluation offrira aussi la méthode ASTM F2101 (American Standard for Testing Materials) pour évaluer l’efficacité de filtration de bactéries (BFE) des masques de procédure. « Ces masques doivent être efficaces aussi bien contre les virus, comme le SRAS-CoV-2, que contre les bactéries. Cela demande néanmoins un appareillage qui n’est pas offert à l’heure actuelle au Québec », fait valoir Alberto Morales. Finalement, ce laboratoire recevra sous peu la certification ISO 17025 du Conseil canadien des normes, destinée aux organisations qui souhaitent démontrer leur capacité à produire des résultats fiables. Une preuve supplémentaire de la volonté de l’IRSST de se positionner comme une référence en évaluation de l’efficacité des masques au Québec.

Bureau de Normalisation du Québec (BNQ)

Sous la supervision du BNQ et avec la collaboration de la CNESST, l’IRSST participe à titre de laboratoire d’essai au dossier des masques réutilisables à usage non médical en milieu de travail. Ses travaux concernent les spécifications techniques et les critères de qualité de ces équipements de protection.