LES GRANDS PRIX SST : collaborer pour innover

Par Martin Ouellet-Diotte

5 août 2019

Chaque année, les Grands Prix santé et sécurité du travail (SST) soulignent les efforts des milieux de travail et de leurs professionnels en matière de santé et de sécurité. Pour 2019, ce sont 221 entreprises qui ont présenté des projets novateurs au jury. De ce nombre, 46 entreprises et organismes ont été finalistes, en plus des soumissionnaires aux prix Leader en santé et sécurité et au prix Éducation à la prévention.

Ces innovations sont le fer de lance d’une société plus saine et plus sécuritaire en milieu de travail, fruit de l’écoute et de la collaboration entre les travailleurs et les employeurs. Découvrons ces lauréats qui développent des solutions et des méthodes qui transforment leur environnement de travail, pour le rendre plus sécuritaire, une idée à la fois.

Catégorie Leader en santé et sécurité du travail

LAURÉAT

Représentant d’employeur

Martin Valenti

Coordonnateur organisationnel

en santé et sécurité au travail

Revenu Québec

Martin Valenti est un jeune leader qui s’illustre par son travail en santé et sécurité au sein de Revenu Québec. Son défi quotidien ? Coordonner la SST pour les 12 000 employés de l’institution, répartis dans une quarantaine d’établissements. Une tâche qu’il « embrasse avec enthousiasme et brio », souligne Hélène St-Pierre, directrice principale de la santé et du développement organisationnel de Revenu Québec. Aussi engagé dans son travail qu’envers ses partenaires et équipiers, M. Valenti possède une vision organisationnelle qu’il souhaite propager dans son milieu. Son projet, baptisé « vision SST », permet à l’organisation de faire évoluer son approche en matière de prévention des accidents, avec une vingtaine de sous-projets d’intervention et de prévention. M. Valenti s’est aussi activement impliqué dans l’informatisation des formulaires d’accidents et d’incidents, dans la mise sur pied de formations au sein de l’organisation ainsi que dans les ententes avec les partenaires syndicaux, en parallèle de sa gestion exemplaire des besoins en matière de SST. Son expertise, ses qualités humaines et son engagement font de lui un acteur clé de son organisation. Sa personnalité inspirante parvient à allier rigueur et plaisir au travail. « Il démontre à la jeune génération que la SST est un domaine passionnant dans lequel il est possible de se réaliser professionnellement et de générer des changements constructifs », conclut Hélène St-Pierre.

LAURÉATE

Travailleur

Johanne Roby

Enseignante en chimie

Cégep de Sherbrooke

Johanne Roby est une enseignante en chimie qui transmet son expertise en matière de santé et sécurité à ses étudiants. Persévérance, rigueur, dévotion : ces qualités ont permis à Mme Roby de concrétiser des solutions à certains enjeux critiques en matière de SST au Cégep de Sherbrooke. Au sein de ce milieu, elle a oeuvré à trois principaux projets : la création d’un programme d’enseignement voué à l’hygiène et à la sécurité au travail, la mise sur pied d’un comité de gestion des matières dangereuses et la réalisation d’un audit sur la gestion de ces dernières (avec l’appui d’une firme externe). « Son implication au sein des différents projets a assurément permis de mobiliser les troupes, sans doute motivées à travailler avec une personne aussi inspirante et dévouée », relate Francis Meunier, coordonnateur au Service des ressources humaines et représentant SST du Cégep de Sherbrooke. Grâce à l’enseignante, la première cohorte d’étudiants du programme Environnement, hygiène et sécurité au travail s’est présentée au cégep en septembre. Les futurs ambassadeurs en SST qui émergeront de cette formation pourront apporter à leur tour leur expertise professionnelle dans différents milieux de travail. Durant ce processus d’apprentissage, les étudiants peuvent se fier à Johanne Roby. « Elle est reconnue pour sa rigueur intellectuelle et pour sa vive implication auprès de ses étudiantes et étudiants et de son département », explique Francis Meunier.

Catégorie Innovation

LE GRAND PRIX SST 2019

Ville de Repentigny

Conception d’un réservoir d’eau potable sans entrée en espace clos

Lors de la conception de son nouveau réservoir d’eau potable, la Ville de Repentigny a décidé d’enrayer les risques de santé et sécurité liés au travail dans la zone de purification des eaux. « Il y avait des risques de chute, d’électrocution avec l’équipement électrique, des risques quant à l’éclairage, de l’humidité… », énumère Roger Valiquette, chef de division à la station de purification de la ville de Repentigny.

Après avoir pris connaissance des besoins des travailleurs et évalué les risques présents dans la zone ciblée, les experts se sont mis à l’oeuvre. D’abord, la réserve est maintenant plus accessible, puisque les trappes à échelle ont été remplacées par des cabanons extérieurs ouvrant sur un escalier qui permet de descendre jusqu’au bassin. Cette innovation réduit drastiquement les risques de chute et permet aux travailleurs de descendre plus facilement avec leur équipement. « Les risques de chute [de hauteur] sont complètement éliminés, mais c’est aussi plus efficace. On peut nettoyer la réserve et l’inspecter plus rapidement », explique Ulysse Bélanger, technicien en traitement des eaux à la Ville de Repentigny.

Ensuite, la Ville s’est attaquée à d’autres problématiques directement liées au travail en espace clos : l’éclairage et la ventilation. Avant, les lumières et l’équipement de ventilation devaient être transportés et introduits dans la réserve par les travailleurs, un processus fastidieux qui augmentait les risques de chute et d’inhalation d’un air de piètre qualité. Des systèmes d’éclairage portatifs sont maintenant disponibles à l’intérieur du bassin et une nouvelle approche est aussi établie pour la ventilation. « Avant, on passait un tube par la trappe, maintenant on a des endroits spécifiques avec des ventilateurs à grande capacité qui aèrent correctement le réservoir d’eau potable », indique Roger Valiquette.

Les suggestions des travailleurs ont également été prises en compte dans le processus : de nouvelles poignées des deux côtés des portes menant au bassin facilitent l’accès à la zone de travail, écartant ainsi le danger de rester pris à l’intérieur de la structure. Auparavant, la station de purification avait aussi amélioré son système de cadenassage, en remplaçant le dispositif de chaînes, moins sécuritaire, par un mécanisme fixe disposé directement sur les valves. « C’est vraiment plus agréable pour mon travail », conclut Ulysse Bélanger.

Le résultat de ces améliorations démontre qu’il est avantageux, pour les employeurs et les travailleurs, de penser « santé et sécurité » dès la conception d’un nouvel espace de travail, afin d’anticiper les risques et de faciliter l’accomplissement des différentes tâches qui y seront effectuées. Ces précautions initiales vont même souvent mener à des gains de productivité à long terme.

Photo : Denis Bernier

Auparavant, la station de purification avait aussi amélioré son système de cadenassage, en remplaçant le dispositif de chaînes, moins sécuritaire, par un mécanisme fixe disposé directement sur les valves. « C’est vraiment plus agréable pour mon travail », conclut Ulysse Bélanger.

Catégorie Éducation à la prévention

LAURÉAT

École Secondaire Arthur-Pigeon

Ma sécurité en premier

C’est initialement dans le but de sensibiliser les jeunes aux accidents du travail que le projet « Ma sécurité en premier » a été mis sur pied à l’École secondaire Arthur-Pigeon. Sous la supervision d’une enseignante, des élèves de 15 à 21 ans issus de programmes de soutien scolaire ont ainsi produit une vidéo préventive en SST. Avec ce projet formateur réalisé pour et par les jeunes, on visait aussi à s’attaquer aux appréhensions des employeurs de la communauté. « Certains employeurs ont différentes craintes quant à l’embauche de nos élèves comme stagiaires. En faisant la promotion de nos vidéos dans la communauté via les médias sociaux de l’école, nous montrons aux employeurs de la région que ces jeunes sont sérieux et travaillants », explique Maude Ducharme, l’enseignante responsable du projet. Durant l’élaboration de leur vidéo, les jeunes ont visionné des témoignages et des publicités de sensibilisation en lien avec les accidents du travail, ils ont ensuite réfléchi à des scénarios à présenter dans leur projet final ainsi qu’à des manières d’éviter différents accidents du travail. Le court-métrage a été diffusé sur le Web et les jeunes participants ont reçu une bonne reconnaissance dans différents concours. « Tout au long de ce projet, nous les avons accompagnés, mais ils en étaient les principaux concepteurs », précise Maude Ducharme.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LAURÉAT OR

La Fabrique de Matelas

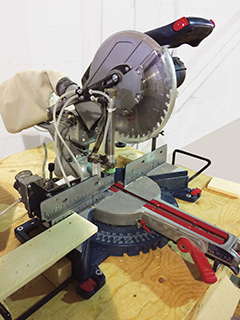

Photo : Frédéric Lavoie

Protection de la scie à onglet

Les travailleurs de La Fabrique de Matelas doivent souvent utiliser une scie à onglet pour la découpe de divers morceaux de bois. Même avec un protecteur de lame et un bouton d’arrêt d’urgence en place, l’outil représentait toujours un risque de blessures graves. « On voulait éliminer, de façon définitive, les risques d’amputation et de coupures », explique Réal Beauregard, vice-président de La Fabrique de Matelas. Les travailleurs de l’entreprise ont donc créé un dispositif sur mesure.

Pour éviter les accidents, il fallait trouver un moyen d’empêcher que les mains des travailleurs se trouvent près de la lame, ce qui pouvait arriver lors des différentes étapes de coupe. Par la consultation des employés qui utilisent le poste de travail régulièrement, une solution s’est peu à peu dessinée : l’installation d’un vérin pneumatique pour tenir les pièces de bois. Le mécanisme permet de garder les mains loin de la lame et du bois, tout en contrôlant l’alimentation de l’appareil. « L’employé ne peut pas actionner la scie tant que la pièce n’est pas sécurisée », précise Réal Beauregard. L’opérateur de la scie doit se servir de sa main gauche pour activer le vérin et utiliser sa main droite pour manipuler l’outil par la poignée, tout au long de l’opération.

L’entreprise d’une quarantaine d’employés entretient une culture proactive en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques. « Nous portons énormément attention à la sécurité. Tout le monde est sensibilisé. Il n’y a pas eu d’accident dans les dernières années et nous voulons continuer de nous démarquer par nos actions », affirme Réal Beauregard. Une culture que le vice-président se dit prêt à partager, notamment en offrant la possibilité d’exporter la solution du vérin vers d’autres entreprises affectées par une problématique similaire.

Photo : CNESST

Au sein de La Fabrique de Matelas, la solution apporte une plus grande sécurité, mais aussi une plus grande paix d’esprit. « Je n’ai plus à me casser la tête et à penser à ce qui arriverait si je glisse, si j’ai les mains moites. Le système permet de tenir le tout; j’aime vraiment ça », témoigne Nicolas Tremblay, responsable de la maintenance. Un sentiment qui, selon lui, est bien partagé par les autres employés du milieu. « Les travailleurs aiment beaucoup, parce que c’est très stable. Ils n’ont ainsi jamais peur d’utiliser la machine et ils savent comment elle fonctionne », ajoute-t-il.

L’ajout d’un simple vérin pneumatique permet de sécuriser la scie à onglet utilisée au quotidien par les travailleurs.

LAURÉAT ARGENT

PR’eautech, la solution aux odeurs

Photo : Pr’eautech, la solution aux odeurs

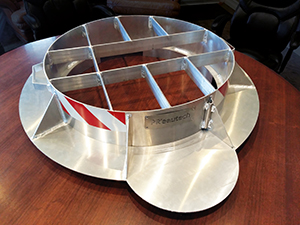

PR’eautector

Dans le cadre de leur travail, les techniciens de l’entreprise PR’eautech, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se trouvent souvent près des regards d’égouts ouverts, communément appelés trous d’homme, ce qui suscitait un danger de chute non négligeable. De plus, les travailleurs devaient maintenir une posture contraignante, puisqu’ils se penchaient parfois sous les barrières de sécurité et au-dessus de l’ouverture pour transférer du matériel à l’équipe souterraine. Afi n de remédier à la situation, l’entreprise a fabriqué son propre couvercle, le « PR’eautector », qui épouse la forme des différentes ouvertures. « C’est un système qui donne accès au trou d’homme par de petits espaces tout en évitant qu’un humain puisse y tomber », explique Delphine Courvoisier, responsable en santé et sécurité pour PR’eautech.

Simple, mais efficace, l’innovation permet d’empêcher les chutes, qu’elles soient causées par une distraction ou par une perte d’équilibre. Le grillage adapté laisse passer les différents équipements sans difficulté, en plus de permettre le contact visuel et verbal entre les travailleurs. Contrairement aux barrières habituellement utilisées pour protéger l’entrée des trous d’homme, le PR’eautector n’entrave pas les mouvements autour de ceux-ci. Son déploiement simple et sa taille universelle en font un élément essentiel pour les employés de l’entreprise qui sont sur le terrain. « Ça nous enlève beaucoup de stress, on se sent plus en sécurité », témoigne Marc-André Helmond, technicien spécialisé.

LAURÉAT BRONZE

Ceradyne Canada ULC

Photo : Ceradyne Canada ULC

Dispositif d’installation des lames à la cisaille

Les travailleurs de l’entreprise Ceradyne Canada utilisent une cisaille mécanique pour découper de grandes pièces d’aluminium. La machine est composée de 2 lames, chacune d’une longueur de 5 mètres et d’un poids de 90 kilogrammes. Lorsqu’elles sont usées, elles doivent être retirées de la cisaille et transportées pour leur entretien. Les quatre employés qui s’attelaient à cette tâche s’exposaient à des risques de coupures, de coincements et de troubles musculosquelettiques. « Coordonner tous nos mouvements ensemble pour ne pas se coincer ou se couper, ce n’était pas évident », relate Jonathan Boivin, électromécanicien. Le constat était unanime pour l’équipe de Ceradyne Canada : il fallait résoudre le problème. Afin d’éliminer les risques à la source, l’entreprise a construit un chariot spécialisé pour déplacer les lames sans les soulever. Les travailleurs n’ont qu’à placer le chariot au bon endroit et à glisser les lames directement sur celui-ci à partir de la cisaille, sans avoir à forcer. Les risques de coupures, de coincement et de troubles musculaires sont ainsi écartés. « Pour nous, la SST est la chose la plus importante dans notre milieu de travail », assure Carl Duchesne, leader technique à Ceradyne Canada. C’est aussi un gain de productivité pour l’entreprise, puisque la tâche ne nécessite maintenant que deux employés, au lieu de quatre.

GRANDES ENTREPRISES

LAURÉAT OR

L’Oréal Canada inc.

Silence, on roule

(Let’s Get Quiet)

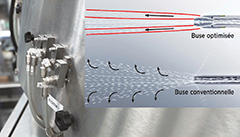

Sur la ligne de production de L’Oréal Canada, des buses projettent des jets d’air comprimé afin de séparer des contenants, un processus normalement très bruyant. Les travailleurs affectés à cette tâche devaient donc porter des protecteurs auditifs afin de se protéger du bruit et du risque de dommages permanents à l’ouïe. À la suite d’une évaluation du débit sonore effectuée par des hygiénistes industriels, l’entreprise a décidé de s’attaquer à ce problème en prévoyant une solution qui permet d’éliminer le risque de pertes auditives.

« Lorsque l’on se retrouve avec des niveaux de bruit supérieurs à 85 décibels (dBA), on se doit d’agir. La norme interne de L’Oréal est de 80 dBA, on doit donc réduire à ce niveau », explique Hugo Lavoie, responsable en santé et sécurité pour L’Oréal Canada. Grâce à l’installation de nouvelles buses, le niveau de bruit émis par les jets d’air est passé de 85 dBA à 77 dBA. Le remplacement de ces pièces de machinerie fait en sorte que l’air est concentré au point d’atteindre une vitesse supersonique, moins perceptible par l’oreille humaine.

Photo : L’Oréal Canada inc.

Pour modifier l’appareil, les travailleurs ont dû faire preuve d’une bonne dose de créativité. « Les fabricants de machines ne proposaient pas cette solution ; nous avons donc mis au défi l’équipe technique à l’interne pour l’installation », précise Hugo Lavoie. Le dispositif a été conçu pour fonctionner sur les quelque 300 installations qui composent la ligne de production, un processus de création qui a nécessité de 3 à 4 mois de labeur. Les efforts de l’entreprise ont valu le coup, car les changements positifs ont été immédiats et très perceptibles. « Avant l’installation des buses, c’était difficile de s’entendre dans le département. C’était très bruyant. Maintenant, on peut mieux communiquer entre nous […]. On vient régler le problème à la source », témoigne Francis Latour, électromécanicien à L’Oréal Canada. Au quotidien, les coquilles et les bouchons d’oreilles, parfois inconfortables, ne sont maintenant plus une nécessité pour ceux qui travaillent près des lignes de production puisque les normes réglementaires sont respectées.

Les retombées positives du remplacement des buses se font ressentir sur plusieurs plans au sein de l’entreprise, même au-delà de la santé et de la sécurité du travail. « Avec l’installation des buses optimisées, on gagne sur plusieurs facettes : sur le plan énergétique, sur le plan économique, et, surtout, sur le plan du confort de l’employé au quotidien », résume Hugo Lavoie.

LAURÉAT ARGENT

Énergir

Photo : Énergir

Outil pour dévisser les bouchons des vannes à billes

Énergir possède un large réseau de transmission de gaz qui alimente plus de 200 000 clients en distribuant 97 % du gaz consommé au Québec. Fondées en 1957, certaines parties des installations plus vieilles peuvent donner du fi l à retordre aux travailleurs. C’est le cas de valves qui commençaient à fuir : en l’absence d’un système de dépressurisation, les bouchons en place pouvaient être projetés sous la pression lors des travaux de réparation : un risque de blessures graves pour le personnel.

La solution s’est présentée sous la forme d’un outil, conceptualisé par l’un des techniciens de l’entreprise. « C’était vraiment une question de santé et de sécurité. Avec cet outil, on peut enlever le capuchon, vérifier nos équipements et réparer les fuites », explique Richard Desbiens, technicien en transmission pour Énergir et créateur de l’innovation. Son invention s’adapte facilement aux différents diamètres des tuyaux de gaz et protège les travailleurs des projectiles pressurisés en permettant un dévissage sécuritaire des valves sous pression. De plus, une valve de dépressurisation peut ensuite être installée pour faciliter les travaux futurs. « C’est une grande fierté et, à mon avis, une percée dans le domaine du gaz », affirme Yves Joyal, chef de groupe du transport gazier d’Énergir.

LAURÉAT BRONZE

Canadian Malartic GP

Photo : CNESST Steve McAnn

Escalier monte-charge mobile

Le vaste entrepôt de la mine Canadian Malartic nécessite l’utilisation d’escaliers amovibles abruptes pour accéder à l’aire d’entreposage des palettiers. Monter ces marches métalliques avec de lourdes charges était risqué; l’effort physique n’était pas négligeable et les objets transportés pouvaient bloquer la vue. Une chute aurait pu entraîner des blessures graves pouvant aller jusqu’à la mort, un risque pris au sérieux par l’entreprise minière.

Les membres d’un groupe de travail paritaire ont élaboré un moyen de prévention adapté. Ensemble, ils ont conçu un monte-charge mécanisé pour transporter les objets sur l’escalier. « Les travailleurs sont vraiment contents de cela, et moins inquiets. Ils peuvent aussi utiliser le tout comme un escalier ordinaire… », indique Robin Tremblay, représentant à la prévention. Tiré par un treuil, le monte-charge possède plusieurs dispositifs de sécurité en cas de bris mécanique, comme des freins de sécurité et un système qui empêche les déplacements si un travailleur se trouve dans l’escalier ou si le poids des objets à transporter est excessif. Les risques de chute sont ainsi fortement réduits, et les dangers liés à la manutention de lourdes charges sont éliminés. « Nous sommes très fiers de promouvoir des innovations telles que celle-là ; ça démontre que l’on fait de la SST notre priorité », conclut Amaël Godbout, commis à l’entrepôt de Canadian Malartic.

ORGANISMES PUBLICS

LAURÉAT OR

Ville de Salaberry-de-Valleyfield – Usine de filtration

Réservoir récupérateur servant à réinjecter l’hypochlorite de sodium dans le système de traitement des eaux

Le traitement des eaux à l’usine de filtration de la ville de Salaberry-de-Valleyfield s’effectue à l’aide d’hypochlorite de sodium (NaOCl), un composé chimique utilisé dans le processus de traitement des eaux. L’injection de ce produit dans le système présentait plusieurs risques pour les travailleurs, à commencer par les émanations nocives et les dangers de chute. La transformation du mode de fonctionnement de l’usine permet maintenant aux employés d’effectuer cette tâche de manière sécuritaire.

Photo : Ville de Salaberry-de-Valleyfield – Usine de filtration

De ce fait, la manutention des charges lourdes dans l’escabeau et l’exposition potentielle aux produits dangereux ont disparu. « L’avantage, c’est sur le plan de la SST, bien sûr! On estime que notre risque est à zéro. Aujourd’hui, on peut aller dans la salle de chlore, manipuler nos résiduels d’hypochlorite sans risque », indique le superviseur. C’est Jérémy Boutin, opérateur à l’usine de filtration et membre du comité SST, qui a conceptualisé la solution, épaulé par son employeur et son équipe de travail. « Je suis très fier de mon innovation. En plus d’être simple, c’est sécuritaire », exprime-t-il.

La présence d’un comité SST proactif au sein de l’usine de filtration est profitable dans l’élaboration d’un tel projet, puisqu’il permet à des individus de se concentrer sur la prévention en milieu de travail, ainsi que sur le ciblage et l’élimination des facteurs de risque. « Ce qui est important, c’est de développer les moyens de prévention, pour s’assurer que nos travailleurs et travailleuses peuvent effectuer leur travail de façon adéquate et retourner chez eux en un morceau le soir », résume Georges Lazurka, coordonnateur administratif à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.

LAURÉAT ARGENT

Hydro-Québec Production – Atelier Mécanique de Shawinigan

Photo : CNESST

Cabine insonorisée pour le meulage des directrices

Dans l’atelier mécanique d’Hydro-Québec, à Shawinigan, un robot assure le meulage des aubes directrices, un processus nécessaire pour le fonctionnement des machineries de l’entreprise d’hydroélectricité. Le procédé est très bruyant et projette des particules de métal en fusion, en plus d’engendrer des risques liés à l’accumulation de poussières et à l’éclatement potentiel d’une meule. Un simple rideau de soudure séparait les travailleurs et la machine en action durant ses deux mois d’activité par année. En constatant ces lacunes, Lionel Grondin, chef mécanicien d’appareillage soudeur, s’est penché sur la conception d’une cabine spécialement adaptée. « C’est une idée que j’ai eue pour améliorer la santé et la sécurité au travail de mes confrères et consoeurs », explique-t-il.

La cabine est amovible et s’ouvre en deux pour permettre le déplacement facile des gigantesques aubes métalliques. Ses parois de bois insonorisent l’opération en diminuant fortement le nombre de décibels audibles dans l’atelier. « Un spécialiste acoustique est venu évaluer le nombre de décibels, le but était vraiment de réduire cela », précise Mario Cayouette, chef de l’atelier de soudure. Par ailleurs, la cabine protège également les travailleurs et les travailleuses des projections de particules incandescentes, en plus de faire office de bouclier en cas d’éclat d’une meule en rotation. Un aspirateur à la source empêche aussi l’accumulation des poussières. Ces changements positifs font de l’atelier un lieu de travail plus agréable, et surtout plus sécuritaire, pour les employés.

LAURÉAT BRONZE

Ville de Montréal – Arrondissement de Verdun

Élimination des risques de chute pour les travailleurs de la scène

C’est en hauteur que s’effectue une bonne partie des tâches des travailleurs de la scène : debout sur les passerelles, ou encore en nacelle ou sur l’escabeau. Le risque de chute est donc bien présent, et il doit être cerné à l’aide d’une prévention sérieuse et efficace. Pour que la sécurité des techniciens soit assurée, la salle de spectacle de la Maison de la culture de Verdun a été conceptualisée en mettant de l’avant une telle prévention des accidents. « Le succès de ce projet-là repose sur l’implication des techniciens dès le départ, assure Nancy Raymond, chef de la Division culture, bibliothèques et développement social de Verdun. Ils ont apporté des idées et des solutions que l’on a pu mettre en place dès la conception. »

En hauteur, les passerelles sont munies de garde-corps et permettent de travailler d’une manière sécuritaire, mais le gros du travail s’effectue souvent au sol. Les techniciens peuvent faire descendre le système de porteuses motorisées afin d’installer les projecteurs et les haut-parleurs à partir d’une hauteur ergonomique, sans risque de chute. « Les points forts dans l’aménagement, c’est vraiment l’accessibilité, le parcours intérieur sans obstacle et la scène au même niveau que le reste de l’aménagement du rez-de-chaussée », conclut Jean-Pierre Gauthier, responsable de la gestion immobilière.