Échelles et escabeaux : comment éviter les chutes

Par Joanie chartrand

30 mars 2021

À première vue, l’utilisation d’une échelle semble fort simple. Mais mal utilisée, elle peut être responsable d’accidents causant des lésions, et parfois même la mort. Les chutes de hauteur demeurent encore aujourd’hui l’une des principales causes d’accidents au Québec. De 2009 à 2013, 20 % des lésions ainsi produites ont été causées par la chute d’une échelle.

Après avoir enquêté sur plusieurs rapports d’accidents, la CNESST a fait le constat que les règles de sécurité de base ne sont souvent pas appliquées lors de l’utilisation d’échelles et d’escabeaux. Pour mieux comprendre et documenter les limites de stabilité de ces équipements, l’IRSST a procédé à une étude en laboratoire. Bertrand Galy, chercheur à l’Institut, espère que ses conclusions permettront de mieux outiller les travailleurs pour prévenir des accidents.

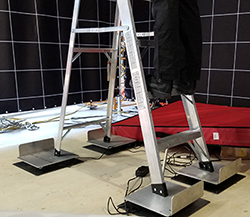

Des critères testés en laboratoire

Deux échelles commerciales de 24 pieds, l’une en aluminium et l’autre en fibre de verre, ainsi que deux escabeaux en aluminium de 6 et 12 pieds, ont été utilisés pour tester leurs limites de stabilité, et ce, dans des positions variées. Différentes surfaces, en pied et en tête d’échelle, ont été employées. Quelque 300 essais ont permis de conclure que l’angle d’inclinaison de l’échelle est l’un des principaux facteurs qui influe sur sa stabilité. L’angle idéal devrait se situer entre 70 et 75 degrés, selon le type d’échelle utilisée. Plus l’angle est grand, plus grand est le risque de basculement vers l’arrière. Pour contrer ce phénomène, les travailleurs auraient tendance à déterminer un angle plus faible lorsqu’ils installent leur échelle. « Ils se sentent plus en sécurité puisqu’ils ont l’impression qu’ils ne basculeront pas vers l’arrière, explique Bertrand Galy. Le risque de glissement du pied de l’échelle devient toutefois plus grand. » Pour les montées d’échelle à des angles de 72,5 à 75 degrés, il existe un risque de renversement si le travailleur monte de face. Une bonne formation pourrait permettre de sensibiliser les travailleurs à l’importance de bien utiliser leurs échelles.

Bien d’autres facteurs en cause

Plusieurs autres facteurs influent sur la stabilité de l’échelle. Les différentes tâches effectuées, soit clouer, visser ou nettoyer, peuvent agir sur sa stabilité. « Quand le travailleur est sur l’échelle, il devrait toujours maintenir trois points d’appui, mentionne le chercheur. Si c’est impossible, peut-être que l’échelle n’est pas le meilleur équipement pour la tâche effectuée. » L’échelle est une solution facile : elle ne coûte pas cher, est facile à transporter et, bien que la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) mentionne que l’employeur doit assurer la formation du travailleur afin qu’il ait les connaissances requises pour accomplir son travail de façon sécuritaire, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) ne comporte pas d’article spécifique concernant la formation pour l’utilisation d’échelles, à l’inverse des articles couvrant la formation des caristes (travailleurs utilisant un chariot élévateur). « C’est peut-être une des raisons pour lesquelles l’échelle est souvent impliquée dans des accidents du travail, affirme Bertrand Galy.

Les travailleurs ne maintiennent pas toujours les trois points d’appui ou n’installent pas leur échelle de manière adéquate, ce qui peut causer une instabilité. » La surface d’appui de l’échelle, autant au sol qu’au sommet, influence également sa stabilité. Certaines surfaces sont plus problématiques, comme le carrelage, qui s’avère plus glissant. « Le travailleur devrait toujours s’assurer que la surface est propre et sèche et que le pied en caoutchouc de son échelle est propre », soutient le chercheur. Est-ce qu’il prend toujours le temps de le faire? « Le travailleur veut souvent aller plus vite, soutient Bertrand Galy. La contrainte de temps fait en sorte que toutes les recommandations de sécurité ne sont peut-être pas suivies à la lettre. » De plus, peu de gens le savent, mais le poids et la taille du travailleur ont un effet sur la stabilité. Plus le travailleur est grand et lourd, plus grand est le risque d’instabilité. Évidemment, il s’agit d’un facteur difficile à contrôler. « Il serait bon que le travailleur soit conscient du fait que sa grandeur peut influencer sa stabilité », explique simplement Bertrand Galy. Le matériau de l’échelle peut également entrer en jeu : plus l’échelle est lourde, moins grand est le risque d’instabilité. Cependant, une échelle plus lourde entraîne des contraintes supplémentaires pour sa mise en place et sa manutention. « L’utilisation d’une échelle en fibre de verre permet de limiter un peu le risque de basculement arrière, mais elle est beaucoup plus lourde à transporter, mentionne Bertrand Galy. Il faut déterminer les avantages et inconvénients des deux options. » Qu’en est-il des escabeaux? Étant petits et légers, ils demeurent des équipements très instables, affirme le chercheur. « Parce c’est petit, on pense qu’on ne se blessera pas en tombant, mais le travailleur peut se faire une entorse qui l’obligera à être en arrêt de travail. »

Plusieurs recommandations

Après avoir analysé tous ces facteurs, Bertrand Galy en vient à la conclusion qu’il serait préférable, dans la mesure du possible, qu’un travailleur utilise des plateformes élévatrices mobiles lorsqu’il doit effectuer des tâches en hauteur. Celles-ci sont beaucoup plus sécuritaires que les échelles et escabeaux. S’il se sert malgré tout d’une échelle, le travailleur devrait toujours maintenir trois points d’appui, en plus de s’assurer d’établir un angle optimal lorsqu’il l’installe. Selon Bertrand Galy, il est clair qu’une formation adéquate sur les techniques à appliquer pour la montée, l’utilisation et la descente des échelles permettrait de réduire les pertes de stabilité. Puisque les résultats de cette étude découlent uniquement d’essais réalisés en laboratoire, avec des expérimentateurs formés en protection contre les chutes de hauteur, et ce, dans des conditions sécuritaires, le chercheur suggère de poursuivre les recherches sur le terrain. « Il serait intéressant de mieux saisir les contraintes qu’ont les travailleurs sur le terrain et de mieux comprendre pourquoi ils ne sont parfois pas à l’écoute de certains dangers », affirme Bertrand Galy. Une période d’observation en milieu de travail permettrait de mieux comprendre les critères de choix d’échelles et les stratégies que les travailleurs mettent en place, selon les contraintes auxquelles ils font face. Des analyses de la formation des travailleurs et de leurs habitudes d’utilisation des échelles pourraient également être faites. Finalement, le chercheur suggère de réaliser des essais comportant une plus grande variété de tâches, dans des conditions diverses, comme une surface inclinée ou souillée, ainsi que différents angles d’inclinaison.

Pour en savoir plus

GALY, Bertrand. Critères de stabilité des échelles et des escabeaux, R-1113, 132 pages.