Pathologies de l’épaule : Vers une meilleure compréhension et un meilleur traitement

Par Marjolaine Thibeault

22 octobre 2014

Des chercheurs ont réalisé une avancée majeure des connaissances, tant d’un point de vue technique que scientifique, en élaborant une méthode d’analyse morphofonctionnelle tridimensionnelle (3D) de l’épaule à la fois précise et peu invasive. Cette étude permettra d’améliorer la compréhension des pathologies de l’épaule et, à terme, le diagnostic, la prise en charge et la qualité de vie des personnes qui en souffrent.

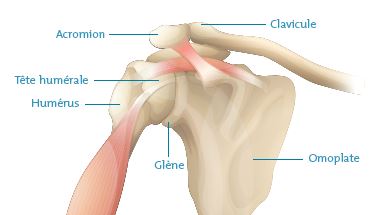

Nicola Hagemeister est ingénieure biomédicale et chercheuse à l’École de technologie supérieure. « L’épaule, en gros, c’est la sphère située au bout de l’os du bras – la tête de l’humérus – qui s’articule sur une surface relativement plane, la glène. La musculature autour, notamment la coiffe des rotateurs et le deltoïde, assure la stabilité de l’articulation. Pour élever le bras, il faut que la tête humérale (la sphère) puisse glisser et rouler sur la glène. On peut imaginer l’omoplate comme une feuille de papier, collée dans notre dos. Au bout de cette feuille, à angle droit, il y a un genre de petite assiette légèrement concave, qui est la glène, sur laquelle repose la tête humérale. Au-dessus de cette petite assiette se trouve l’acromion, un petit bout d’os qui dépasse, à l’extrémité de notre clavicule. C’est sur l’acromion que viennent s’accrocher plusieurs muscles stabilisant l’épaule. »

Rupture de la coiffe des rotateurs

« Beaucoup de personnes ayant des problèmes à l’épaule souffrent en fait d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Cette coiffe est un ensemble musculaire relié aux os par des tendons, explique Nicola Hagemeister, un peu comme une main dont les doigts viendraient se poser sur notre épaule depuis l’extérieur. La coiffe presse la tête de l’humérus sur la glène, sur laquelle elle repose. Avec l’âge, les tendons perdent de la qualité, il se fait comme des trous dedans. Quand on parle de rupture, cela ne veut pas dire que le tendon est complètement arraché, mais qu’il est percé, donc beaucoup affaibli. » On estime que presque 50 % des personnes âgées de plus de 65 ans ont une rupture d’un des muscles de la coiffe. Mais il n’y a pas que l’âge qui fasse des dommages ; un traumatisme peut également causer une rupture. C’est aussi le cas de gestes répétitifs, comme la manutention en hauteur ou l’utilisation d’un fauteuil roulant.

« Ce qui est étonnant, ajoute Nicola Hagemeister, c’est que certaines personnes ont des ruptures de la coiffe et n’ont que peu de douleur ou de perte de fonction. D’autres, qui présentent le même tableau diagnostique à l’imagerie, ont extrêmement mal et ne peuvent pas fonctionner. On ne comprend pas encore vraiment pourquoi. « Si les muscles de la coiffe n’arrivent pas à stabiliser la tête de l’humérus sur la glène, le deltoïde, qui est un muscle très fort, va avoir tendance à tirer la tête de l’humérus vers le haut quand la personne lève le bras. S’il n’y a pas d’autres muscles pour éviter cela, la sphère viendra buter sur l’acromion. C’est ce que les gens ressentent comme un coincement, et cela peut créer de la douleur. »

Objet de recherche

Les chercheurs ont voulu concevoir un protocole d’imagerie fonctionnelle qui serait éventuellement utilisable en clinique. Il s’agissait d’une imagerie permettant aussi de comprendre la fonction et les mouvements entre les os. « Nous voulions trouver, poursuit Nicola Hagemeister, des indicateurs qui pourraient nous dire que tel mouvement ou tel facteur crée de la douleur ou de l’incapacité fonctionnelle chez la personne. Pour le moment, c’est un protocole assez compliqué du point de vue technique.

« Nous avons d’abord numérisé très précisément des épaules de cadavres, pour pouvoir modéliser en 3D les variations morphologiques qui existent dans la population. C’est impossible de le faire sur des sujets vivants à cause des doses de radiation impliquées. Cela nous a donné un modèle géométrique en 3D moyen, représentatif des proportions générales d’une épaule humaine. Ensuite, des sujets ont subi un examen radiologique à basse dose avec sept positions d’élévation du bras, de face et de profil. La dose résultante de toutes ces radiographies équivaut à celle d’une radiographie normale. On identifie alors des points anatomiques visibles sur ces images et on les introduit dans le modèle géométrique moyen en 3D pour adapter sa forme à celle de l’os du patient, afin de construire une représentation tridimensionnelle personnalisée de chaque sujet. »

Comme les chercheurs voulaient trouver des indices mesurables qui seraient reliés à la fonction de l’épaule, chaque sujet a aussi rempli un questionnaire destiné à recueillir des données à cet effet (peut-il lever les bras au-dessus de la tête, soulever une charge, etc. ?). Cette évaluation donne un score (sur 100) du sentiment du patient à l’égard de sa capacité fonctionnelle. « Nous voulions regarder si ce score fonctionnel était corrélé, par exemple, à de petites translations de la tête humérale par rapport à la glène, dans les différentes directions de l’espace. Puis nous avons fait des analyses morphologiques, comme l’inclinaison de la glène. Est-elle vraiment verticale (normale) ou un peu inclinée vers le haut ou vers le bas ? Tout est question de stabilité et nous recherchons des indices radiologiques de cette stabilité. »

Deuxième volet du projet

Les chercheurs ont examiné les images obtenues de l’examen par résonnance magnétique (IRM) de 90 sujets. On y voit la coiffe des rotateurs, ainsi que le deltoïde, un gros muscle assez large qui enveloppe l’épaule au complet. Il se divise en trois parties, situées à l’avant, sur le dessus du bras et à l’arrière. Avec ces IRM, les chercheurs ont reconstruit une image en 3D de toutes les couches musculaires de chaque personne, pour ensuite représenter le deltoïde comme un ensemble de ficelles partant d’audessus du coude, passant par-dessus, en avant et en arrière de l’épaule pour aller s’accrocher sur l’acromion, au-dessus de l’épaule.

Après avoir estimé par calcul mathématique les forces que ces ficelles pouvaient représenter, les chercheurs se sont rendu compte qu’à l’avant, là où le deltoïde avoisine l’aisselle, elles ne s’exercent pas tellement vers le haut, mais qu’elles poussent plutôt la tête de l’humérus vers la glène.

De belles surprises

« C’est intéressant, ajoute la chercheuse, parce qu’on avait vu, déjà, que des gens suivant un programme de réadaptation qui renforce uniquement le deltoïde antérieur récupéraient mieux que d’autres. Là, on a démontré que ces fibres antérieures pourraient remplacer partiellement la coiffe et jouer le même rôle, d’une façon vraiment mécanique.

« De plus, on s’attendait à ce que les sujets plus gravement atteints présentent davantage une ascension de la tête humérale. Or, il semble que ce ne soit pas déterminant pour distinguer les deux groupes. Par contre, nous avons pu démontrer que de tout petits déplacements dans le plan de l’assiette de la glène, de l’avant vers l’arrière du corps et même dans l’autre plan, la tête de l’humérus s’éloignant et se rapprochant de la personne, pourraient permettre de faire une distinction entre des patients très atteints et d’autres moins. Ces translations, notamment celles de l’avant à l’arrière, seraient donc des indices d’instabilité intéressants à étudier. »

Un lien avec la posture ?

« Un étudiant français au doctorat travaille en ce moment avec l’Écolenationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) sur le mouvement de l’omoplate, ce qui a un lien direct avec la posture, poursuit la chercheuse. Une épaule bien droite et des omoplates collées l’une à l’autre vont permettre une plus grande amplitude de mouvement. Ce type de recherche pourrait expliquer, et c’est ce vers quoi nous allons, la raison pour laquelle des gens ayant une rupture de la coiffe, mais une bonne posture, une géométrie correcte et un deltoïde suffisamment fort pourraient très bien récupérer avec une intervention classique et peu coûteuse, tandis que ceux qui ont une mauvaise posture, un deltoïde faible ou une géométrie pas très favorable devraient faire l’objet d’une réadaptation plus ciblée et intensive. »

Une approche tout à fait novatrice

« Notre étude a profité d’une vraie cohorte clinique, à ma connaissance l’une des plus grosses dans ce domaine, ce qui nous a permis d’obtenir des mesures très précises, parce qu’on a directement accès à l’os par l’imagerie à basse dose. Disposer d’autant de données, à la fois sur la morphologie et sur la fonction, dans un même projet, est d’une richesse incroyable. » que nous avons fait. Toutefois, précise Nicola Hagemeister, la méthode ne peut être utilisée par un clinicien pour le moment, car elle demande beaucoup de manipulations et de temps. Alors, une prochaine étape sera de trouver du financement pour concevoir un mode d’automatisation du traitement des données. »

Exploitation des données récoltées

Les chercheurs procèdent en ce moment à une analyse multivariée de toutes les données afin de brosser le tableau du patient qui va mal, comme celui du patient dont l’état et le pronostic sont meilleurs. « Nous voulons ensuite appliquer les résultats pour faire le suivi de prothèses, indique Nicola Hagemeister. Les gens qui reçoivent une prothèse en remplacement de la tête de l’humérus et de la glène ont une nette amélioration de la douleur, mais pas nécessairement de la fonction. Le même principe va donc nous aider à regarder quelle mécanique articulaire serait la plus efficace, considérant la musculature restée en place, autour de la prothèse. »

Pour en savoir plus

HAGEMEISTER, Nicola, Pierre-Yves LAGACÉ, Joan HERETER GREGORI, Laurence MARCK, Dominique ROULEAU, Nathalie BUREAU, Patrice TÉTREAULT, André ROY, Fidaa AL-SHAKFA. Développement d’un indice radiologique représentatif de la fonction de l’épaule chez des travailleurs souffrant de rupture de la coiffe des rotateurs, Rapport R-812, 56 pages.

www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-indice-radiologique-representatif-fonction-de-epaule-r-812.html

Comparaison de travailleurs souffrant d’une déchirure de la coiffe des rotateurs avec des travailleurs sains

Nicola Hagemeister mène actuellement une autre recherche, financée par l’IRSST, sur la déchirure de la coiffe des rotateurs.

Cette recherche actuellement en cours propose de vérifier l’existence d’un indice prédictif, combinant un ensemble de paramètres, cliniques, radiologiques et diagnostiques qui corrèlerait avec la fonction de l’épaule chez les travailleurs. Elle devrait mener vers une meilleure compréhension des facteurs intrinsèques déterminants de la perte de fonction de l’épaule chez des travailleurs souffrant d’une rupture de la coiffe des rotateurs.

Équipe de recherche :

- Nicola Hagemeister, École de technologie supérieure ;

- Neila Mezghani, Télé-Université – UQAM ;

- Nathalie Bureau et Patrice Tétreault, Centre hospitalier de l’Université de Montréal